Math Mail 02: 두 판 사이의 차이

(→Note) |

(차이 없음)

|

2008년 6월 17일 (화) 21:29 기준 최신판

명훈아, 안녕 ?

부산엔 이틀 동안 비가 왔단다. 하얗고 동그란 달이 청사포 바다 위로 둥실 떠 있는 풍경을 기다렸는데, 보름날 비가 왔단다. 어찌나 실망스럽던지. 산책하는 길에 달을 가린 구름을 원망했어. 하지만, 구름이 무슨 죄가 있겠니. 때가 되서 이리 왔을 뿐인데, 그리고 저 구름이 머금어 뿌려 내린 비는 말라비틀어진 땅을 촉촉히 적실텐데 말야. 삼촌 욕심이 지나쳤지?

오늘 세번째 수학 편지를 쓰기 시작하면서 삼촌은 결심 하나 했단다. 말을 많이 않아야겠다. 그것도 다 욕심이다. 수학이라는 달이 둥실 떠오르는 걸 나의 욕심이 지나쳐 말을 많이 하게 하고, 그게 구름이 되어 가리면 어떡하니. 잘 될지는 아직 모르겠어. 습관의 힘을 내가 이겨내야 할 텐데.

지난 편지에서는 아주 오래오래 전, 사람들이 자연스레 '수'를 깨닫고, 따라서 '숫자'를 필요로 했을 법한 이야기를 했지? 삼촌이 '하나'를 어떻게 생각하는지도 이야기했을 거야. '하나'라는 것, 그것으로부터 하나 더, 또 하나 더, ... 이렇게 세어가면서 나오는 수들을 자연수라고 했어. 그러나, 지난 편지에도 말했듯, 그게 자연수를 정의한 것은 아니란다. 게다가 사람들이 처음부터 그런 생각을 한게 아냐. 처음엔 그냥 양 한마리에 빗금 하나, 이런 식으로 '대응' 만 했을 뿐이야. 그래서 그 옛날 사람들은, 아마도, 양 다섯 마리와, 손가락 다섯 개와, 조약돌 다섯 개에 같은 속성이 있다는 것을 아직은 깨닫지 못했을거야. 그런 '대응' 자체가 아직은 '수'를 뜻하지 않거든. 자연수가 자연수이기 위해서는 하나, 그것에 하나 더(둘), 그것에 하나 더(셋), ... 처럼, 연속해서 이어지고 있다는 성질이 참 중요하단다. 하루에 하루가 더해지고 또 하루가 더해지면서 겨울에서 봄이 오고, 봄이 여름이 되면서 계절을 이루어가는 것과 비슷해. 사람들은 동물과 달리, 숫자에 대한 느낌만 가진게 아니라, 그것이 대응될 수 있다는 것과 하나, 둘, 셋, ...이 연속해서 이어져 간다는 것을 깨달았을거야. 삼촌이 '하나'에 대해 했던 생각과 비슷한 생각을 가지기 시작했던 거지. 그랬기 때문에 점점 더 큰 수도 자연스럽게 떠올릴 수 있게 되었어.

그 이야기를 너무 깊게 하지는 말기로 하자. 그러면 또 말이 길어지고 말테니까. 어쨌든, 사람들은 뼈나 나무에 빗금을 새기면서 오랜 세월 사물을 '세는(count)' 행위를 했어. 그러다가 그 수를 기억하거나 다른 사람에게 전해주어야 할 필요가 생겼을거야. 양 세마리를 주고, 토끼와 닭을 열마리씩 나중에 받기로 해놓았을 때를 상상해봐. 그것을 기록해두어야겠지. 아직 숫자 없었으니, '열마리' 라는 생각도 못했어.

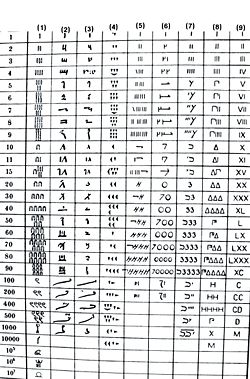

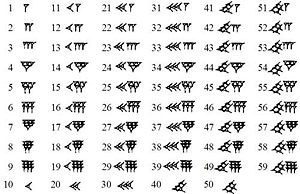

봄이 오고 가고, 또 새 봄이 오고 가기를 수백 수천번을 했을지 몰라. 그러는 동안 누군가 수를 기호로 쓰기 시작했어. 진흙판이나, 돌에 새기기도 했고, 아직 종이가 없을 시절이니까 양피지에 써서 나타내기도 했을 거야. 그 오랜 세월을 지나오면서 사람들이 어떤 기호를 쓰기 시작했는지 볼까? 오늘쪽 그림을 보자.[1]

먼저, 그림을 마우스로 꾹 찍으면 사진이 더 크게 볼 수 있을거야. 그것을 컴퓨터에 받아서 프린트 하면 더 잘보일거야. 그것을 보면서 해도 좋겠다. 하지만, 삼촌은 조금 바꿔할께. 꼭 그대로 할 필요도 없고, 옆의 그림도 시대나 지역에 따라 조금씩 변했기 때문에 꼭 거기에 연연하지 않아도 되겠다. 이 기호들을 보면 어떤 생각이 드니? 삼촌은 처음 이 표를 볼 때 눈이 휘둥그레졌어. 왜 그랬는지 아니?

- '우와, 그럼 그 당시 사람들은 숫자를 놓고도 서로 번역해주었겠구나'

라는 생각 때문이야. 지금 여기 사과가 있다고 해보자. 보이지? 마음의 눈을 어서 열라니까. 이 사과를 우리는 '사과'라고 글자로 쓰고, 영국 사람들은 apple 라는 글자로 쓰잖아. 영어를 모르면 apple 이라고 써있어도 그게 무엇인지 알 수 없겠지? 그럼 'apple 먹고 싶어!' 라고 누군가 써 두었다면, 그게 사과인지, 뱀인지, 빵인지 어떻게 알겠니? 그러데 지금 우리는 어떠니? 최소한 숫자는 대부분의 나라에서 이미 통일되었잖아. 낯선 다른 나라를 여행하다가 '일곱 개 주세요.' 할 때 못알아 먹으면 '7' 이라고 쓰면 되잖니? 삼촌이 처음에 모스크바에 갔을 때, 러시아 말을 몰랐는데도 시장을 갔었거든. 연필과 종이를 들고 다녔어. 삼촌이 할 수 있는 말은 "얼마예요?" 뿐이었단다. 상인은 무어라무어라 말을 했지만, 난 눈만 땡그랑 뜨고 있을 뿐이지. 그리고는 종이와 연필을 꺼내 파는 이에게 건네 주었지. 그럼 그 분은 노란 금이빨을 드러내면서 함박 웃음으로 종이에 1000 이런 식으로 써주었어. 그럼 나는 아, 그게 1000루블 이구나 하고 알았지. 그건 숫자가 통일되어 있기 때문일거야. 그렇지?

그렇다면, 왜 그리고 어떻게 숫자가 통일되어 왔을까? 이것에 대해 자세히 알 수는 없단다. 이것만 가지고도 공부를 따로 해야할 걸. 명훈이가 관심 있다면 도서관에 가서 책을 빌려 보면 좋겠다. 삼촌이 본 것 중 가장 마음에 들었던 책은 신비로운 수의 역사 라는 책이었어. 지은이는 프랑스 사람 조르쥬 미프라였어. 책이 절판되서 사고 싶어도 못샀단다. 빌려 읽고 중요하다고 생각한 부분만 따로 공책에 적어두었지. 명훈이가 지금 읽기엔 조금 벅찰 것 같기도 하다. 나중에 좀 더 커서 궁금하거든 읽어보거라. 숫자가 어떻게 발전해왔는지에 대해서만 알게 되는 게 아니더라. 그 책을 읽으면서 '사람이란 무엇인가? 사람이 동물과 무엇이 다른가?' 에 대해서 참 많이 생각하게 되었어.

아 ! 약속을 어기고 또 말이 길어지고 있구나. 자, 그럼 다시 본론으로 돌아가자. 옆의 그림을 왠만해선 그대로 쓰지만 조금 바꿔도 이해해다오. 말을 간단히 하고 관심을 집중하기 위해서야. 그래서 주로 이집트, 로마, 바빌론 쪽을 볼텐데, 역사적 사실과는 조금 다를 수 있으니, 이렇게 불러보자. 이집트 2, 로마 2, 바빌론 2. 이런 식으로 말야. 괜찮지? 우리에게 지금 중요한 것은 '논리적 흐름'이거든.

먼저, 자연수에 대응하는 숫자를 이렇게 나타냈다고 가정 해보자.

- | , ||, |||, ||| , |||| , ||||| , ||||||, ||||||, |||||||, |||||||| , ...

이렇게 쓰면 아주 좋은게 있지, 그리고 아주 안좋은 게 있어. 그게 무얼까?

|

잠깐, 더 읽기를 멈추고, 공책을 꺼내보거라. 명훈이 스스로 이 숫자 표기법이 어떤 점이 좋고 어떤 점은 불편했을까 생각해서, 공책에 써봐. 그리고 불편한 것을 개선하기 위해 어떻게 했을까? 상상해서 적어보겠니? |

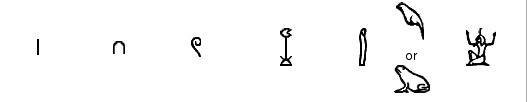

삼촌에게 든 생각은 이래. 무엇보다 숫자를 하나만 외우고 있어도 되니 편했을거야. 하지만, 수가 커지면 숫자도 엄청나게 '빨리' 길어지잖아. 어떤 수체계도 수가 커지면 그것을 나타내는 숫자가 길어지긴 길어져. 하지만, 이 방식처럼 '빠르게' 길어지지는 않지. 그러다보니, 아홉과 열에 대응하는 숫자도 구분하기 어려운데, 천을 나타내는 숫자가 있다고 상상해보면 ? 생각만해도 끔직하다. 그게 어떤 수인지 아는 데 얼마나 오래 걸리겠니? 아마 아주 작은 수만 다루던 시대에나 썼을테고 점점 큰 수를 다루던 시대로 들어가면 못쓰는 방법이겠지. 조금 개선해보면 이렇게 될 것 같아. 실제로 그런 민족이 있었어. 옆의 그림 (1) 보겠니? 구별해서 보기 더 낫지 않어? 다섯부터는 세 개를 위에 쓰고 아래 두 개를 쓰는 거야. 여덟은 위에 네 개 아래 네 개. 넷까지 눈에 잘들어온다는 사람의 생리를 잘 반영한 것이라 할 수 있지. 그리고 아홉은 다섯개가 나오면 또 금방 눈에 안들어오니까, 이제, 셋씩 세칸으로 나눠쓰는 거야. 열은 불편하니까, 따로 숫자를 하나 더 만든거지. 구부러진 글자로 말야. 그럼 지금의 90은 구부러진 걸 셋씩 세칸으로 나눠쓰고, 백은 또 새로우 비비꼰 듯한 글자를 들여오고. 또 그런 법칙이 반복돼. 그러다 천이 되면 또 새글자가 나타나고. 새 글자는 신기하게도 백합모양이야. 만은 손가락 모양같고, 십만은 새나 개구리 모양이야. 그러다가 백만은 사람이 앉아서 하늘을 향해 기도하는 듯한 모습이야. 이 숫자는 때로는 무한을 뜻하기도 했단다. 그림으로 이것만 따로 빼놓아볼께. 그 옆에는 어떤 수를 나타내는 숫자야. 어떤 숫자일까? 공책에 그리고알아맞춰 써보겠니?

자, 이것만 해도 놀라운 발전이지? 하지만 여전히 불편한 건 있어.

|

잠깐, 또 읽기를 멈춰. 공책에 이렇게 쓰는 방법이 무엇이 불편했을까 상상해서 한번 써보겠니? 그리고 왜 백합모양에 천을, 손가락에 만을, 새나 개구리 모양에 십만을 했을까, 추측해보겠니? |

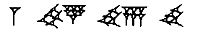

좋아. 이제 로마 2 로 가보자. 로마 사람들은 이상한 논리가 있었어. 삼촌도 잘 이해가 안돼. 도대체 왜 이렇게 했을까? 옆의 그림 (9) 를 보자. 여기도 셋까지는 그냥 작대기 세워놓은 모양이지? 그리고 다섯은 그것을 직선으로 구부려 놓은 것 같아. 그리고 여섯은 그 옆에 하나를 추가했고, 열은 새로운 글자. 이것은 이해 돼. 작대기를 엇갈려 세워둔 모양이잖아? 그런데 오십을 뜻하는 글자가 새로나와. 지금 영어의 대문자 L 처럼. 백은 C. 로마자로 centria 고, 지금 영어로 century가 된 것일 거야. 지금 우리도 1 세기 2 세기 할 때, 간단하게 1C, 2C 라고 쓰기도 하잖아. 그리고 오백을 나타내는 글자가 새로 또 나와. D, 천은 M 이란 글자가 나오고. 그런데 이상한 게 있어. 잘 봐. 4를 나타낼 때는 5 를 나타내는 숫자 V '앞에' | 을 놓아서 5에서 1 뺀다는 생각을 한거야. 40도, 400도 그렇지? XL로, CD 로 나타내잖아. 다른 민족들은 그렇게 안했는데 말야. 다른 데서는 나타난 기호들을 풀어 뜻하는 바를 알아낸 다음 그것들을 더하기 만으로 전체 수를 나타냈잖아. 그런데 고대 로마 숫자는 이상하게 도 뺄셈을 적용한거야. 일과 십 사이, 십과 백 사이, 백과 천 사이에 중간을 나타내는 숫자들을 도입했고 말야. 자, 그럼 여기서 공책에 적어볼 문제.

|

공책에 지금의 1999를 로마숫자로 적어봐. 그리고 앞의 (1)의 방식으로도 한번 적어봐라. |

삼촌이 강좌를 할 때, 1999를 로마숫자로 나타내보라 했더니 답이 여럿 나왔어. 그걸 한번 적어볼께. 실수가 있다면 어떤 실수를 한 것인지, 왜 그런 실수를 했을까 추측해보겠니? 맞는 답도 중요하지만, 틀린 답을 잘 따져보는 것도 매우 중요하단다. 그래서 삼촌이 강좌할 때 종종 그런 말도 했지.

- " 잘 맞는 것도 중요하다. 하지만, 잘 틀리는 것도 매우 중요하다."

틀린 것에서 시작해서 무엇이 잘못인지 고쳐가는 것, 왜 그런 생각을 한 것일까? 따져보는 습관이 참 중요해. 질문을 하면 틀린 것이 두려워 아무 말도 안해버리는데, 그게 배움을 방해하거든. 우린 모두 배우려고(mathematics의 본래 뜻이야. 배우다. 따져보다) 수학 공부하는 것이거든. 게다가 틀린 사람도 자기 나름의 '논리'가 있어. 그걸을 이해하고 어디에 오해가 있었는지 알아보는 게 좋아. 어떨 때는 그런 '틀림' 속에 아주 멋진 생각이 있을 때도 있었거든.

자, 그런 여러 답들이야.

|

아래, 여러 답을 보고 무엇이 옳고 그른지, 왜 그렇게 적었을까 추정해볼래?

|

명훈이가 틀렸다고 생각하는 것 중 어떤 것이 가장 흥미롭니? 삼촌에게 가장 재미있던 답은 바로 마지막 답이었어. I 은 지금의 1 이고, IX 은 9 이니까. 현대 방식으로 하면 1 9 9 9 를 그대로 옮긴 것이지. 그런데 이것이 왜 답이 될 수 없니?

그래, 바로 로마숫자에서도 앞에 나왔던 것들 마냥 숫자기호마다 어떤 자리에 있건 상관없이 바로 그 수만 나타내거든. 제일 앞에 I 을 썼다고 해서 그것이 지금 처럼 자리에 따라 어떤 때는 천을 나타내고 어떤 때는 백을 나타내지 않아. 만약, C M L V 라고 쓰고 현대 식으로 해석해보면 100 + 1000 + 50 + 5 야. 그래서 1155가 돼. 물론 그렇게 쓰지는 않았어. 당시 로마 사람들은 큰 수에 해당하는 숫자를 앞에 쓰는게 원칙이었거든.

가장 놀라운 건, 바로 지금 할 거야. 바빌론의 숫자 표기. 바빌론 문명을 꽃피운 사람들은 다른 말로 메소포타미아, 수메르 문명의 주인공들이야. 지금의 이라크 지역. 고대 중국 지역 문명이나, 고대 이집트, 인더스 문명처럼 인류의 문화가 꽃을 피웠던 곳이야. 지금은 전쟁 때문에 혹사를 당하고 있다고 하니 안타깝기만 하구나.

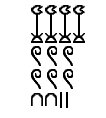

그림에서 (4)를 보겠니? 오른쪽에 하나부터 오십 구까지 따로 적어본 것을 봐. 그런데 명훈이가 인쇄해둔 그림 (4)를 다시 보겠니? 그 중 60에 해당하는 숫자를. 어떻게 되었니? 세상에 ! 처음 하나를 나타내던 것과 같은 기호(숫자)가 적혀있지? 아주 특별해. 또, 아주 중요해. 처음엔 이빨로 했는지 모르지만, 지금 남은 기록은 진흙판에 있는 것들이야. 쐐기를 진흙에 찍어 나타냈다고 본단다. 잘 봐. 59까지는 잘 부풀어지다가, 60이 되면서 처음으로 돌아가. 마치 60개들이 이빨들을 한주머니에 넣고 그 한주머니를 다시 큰 이빨 모양 하나인 것처럼 말야 ! 60까지 가면, 처음 글자로 다시 돌아간다는 생각 ! 놀랍지 않니? 대신 여기서는 그 이빨 하나 (또는 쐐기 모양)의 자리가 어디 있느냐가 매우 중요할 수 밖에 없어. 어떨 때는 하나를 어떨 때는 60 을 나타내니까. 그럼 다음 질문에 답을 해보겠니?

|

이 방식은 어떤 점에서 좋다고 할 수 있고, 반면, 무엇이 불편할까? 만약, 두칸 왼쪽에 이빨 하나만 있으면 그 기호는 얼마를 뜻할까? 어떤 아이는 120 이라고 했는데 과연 그럴까? 120을 뜻하는 것은 어떤 모양일까? |

신기하니까 더 자세히 보자. 원래 바빌론 사람들이 썼던 것은 조금 복잡하니까, 이것만 있다고 해. 이 숫자체계를 그냥 '바빌론 2' 라고 부르지 뭐. 여기엔 하나, 열만 나타내는 것만 숫자만 있다고 해보자. 하나는 로, 열은 로 말야. 이것만 가지고도 모든 수를 나타낼 수 있는 거야. 예를들어 70을 나타내볼까? 60은 면 되니까, 70은 거기에 열을 더해서 나타낸 것이겠지? 이렇게 말야

그러면서도 우리가 처음 작대기 하나만 가지고 할 때 치명적 단점이었던, 수가 커질수록 너무 빨리 숫자가 길어지는 현상이 나타나지 않아? 왜 그랬을까?

이렇게 좋은 방법도, 치명적인 결함은 있었어. 이런 상황을 상상해봐.

- 어느날 왕궁에서 일하는 신하 B 씨는 왕이 내린 칙서를 받은 거야. 거긴 이렇게 써 있었지.

- 달이 한번 차고 기울어 다시 가득차면, 궁정에 축제가 있다. 그날을 위해 양을 마리 사오거라.

- 자, 이게 몇마리일까? B 씨는 생각을 해보겠지.

- 그날 즈음에 있는 축제는 보통 왕의 가족들과 아주 가까운 신하들만 모여서 여는 것이잖어. 두 마리면 충분할거여. 두 마리 준비하는데 벌써 부터 준비해야하너? 아니여, 이렇게 일찍 준비하는 명령하신 걸 보니, 백마리 하고 스무 마리 더 있는 건 아닐꺼?

고민을 거듭하던 그는 아무리 생각해도 백 스무 마리는 너무 많은 것 같아 두 마리만 준비했어. 세상에 ! 그런데 그날 축제는 왕의 딸과 이웃 나라 왕자가 결혼하는 행사였던 거야. 이웃 나라 사절들이 대규모로 오고, 축하하기 위해 왕은 궁정 사람들 뿐만 아니라 궁정 밖의 가난한 사람들에게까지 모두 골고루 양고기를 나눠주라고 할 참이었거든.

|

그 신하는 어떻게 되었을까? 그리고 은 과연 몇마리였을까? |

그리고 아래 숫자는 얼마를 뜻할까?

오늘은 여기까지만 할까? 다음 편지에서 지금까지 했던 이야기들을 정리할거야. 그러면서 드디어 우리가 쓰는 숫자 체계를 만나게 될거야. 우리 명훈이, 삼촌이 말이 많다고, '삼촌 이거 너무 장황해!' 라고 말하고 싶은 건 아니니? '수학 편지이니, 어서 복잡한 수식이 나와야 하는 것 아냐?' 라고 생각하는 건 아닌지 모르겠구나. 그렇게 생각할 수도 있지, 물론. 하지만, 달리 생각해볼 수도 있어. 인류가 수천년에 걸쳐 모든 민족들의 지혜가 모여서 지금의 숫자 체계가 정립되었단다. 그리고 우리의 계산도 바로 이 방식의 한계 안에 있어. 왜 그것이 가장 좋다고 할 수 있는지, 더 나은 방법으로 될 가능성은 없는지 생각해볼 수도 있어. 다시 천 년이 흐르면 그 때 사람들은 우리가 쓰는 숫자 체계를 두고 이렇게 말할지 몰라. '세상에 그 당시에는 그렇게 불편한 방법으로 쓰고 있었단다.' 라고 말야. 누군가 조카에게 그런 말이 들어간 수학 편지를 쓸지도 모르지.

하.하. 그렇게 될까, 안될까? 그런 이야기는 다음에 숫자 체계를 더 알고 나서 생각해보자. 오늘 삼촌이 한 이야기를 몇마디로 줄여볼까? 처음 약속을 지키지 못했구나. 역시 오늘도 나는 습관의 거대한 힘을 극복하지 못했다. 말이 너무 많아서 읽는데 지루했다면, 미안 !

- 옛날 옛날엔 민족마다 숫자를 달리 썼다. 그래서 숫자 번역이 필요했다.

- 처음엔 기호가 적고 단순하다가, 더 큰 수를 다루면서 새로운 숫자들이 등장했다.

- 숫자들을 적어두면 거기에 적힌 숫자들이 뜻하는 것을더해서 그 합으로 숫자를 나타낸다.

- 로마 숫자에서는 이상하게 빼기 작용을 썼다.

- 바빌로니아에서는 60단위가 되면 다시 처음의 하나를 나타내는 기호를 썼다. 다만 자리를 바꾸어 주었다. 그래서 자리수-더하기 로 숫자를 나타냈다.

아휴, 말을 많이 하니, 말을 하는 나도 입이며 손이 아프구나. 지금 서울서 삼촌 친구가 내려온다고 연락이 왔어. 기차역에 나가봐야겠다. 우리 명훈이는 새학년 새학기가 시작해서 친구들을 사귀었는지 모르겠구나. 좋은 친구가 옆에 있으면 그것만큼 큰 복도 찾기 힘들단다. 그런데, 좋은 친구를 얻는 가장 좋은 지름길이 무엇인지 아니? 간단해. 바로 내가 좋은 친구가 되는 거야. 알았지?

달이 기울기는 하겠지만, 오늘도, 달은 위풍당당하게 바다 위로 떠오르는구나. 또 만나자. 안녕.

Note

- ↑ 이 사진은 고대 여러 민족들이 숫자를 나타낸 거야. 하지만, 이것만 있는 것도 아니고, 이 기호들도 세월을 따라 변하기도 해. 이 그림은 러시아에서 나온 '수학사전'(5권) 에서 복사한 거란다.

수학 편지 대문으로.

수학 편지 대문으로.