Math Mail 07

명훈아 잘 지내니?

여긴, 비가 오고 나서 하늘이 열렸단다. 바람은 서늘해서 바다는 푸르러. 산책을 나갔더니 사월 비바람에 벗꽃들이 많이 졌더구나. 꽃따라 잎따라 하루하루가 가서 계절계절이 가고, 계절계절이 가서 한해한해가 가는구나.

오늘은 그동안 했던 것을 총정리하면서 껑충 뛸 발판을 마련하기로 했단다. 지금까지 우리에겐 자연수가 있고 0 이 있어. 그것들을 지금과 같은 10진법 체계로 나타내기까지는 수많은 세월이 흘러서 그렇게 된 것이라는 말을 했지? 그 수들과 '동시에' 덧셈과 곱셈이 함께 했어. 무엇이 먼저랄 것도 없이 서로가 서로를 만들어 왔어. 이 덧셈과 곱셈이 자연수와 0 이라는 수의 공간을 매우 역동적으로 맺어주고 있지. 그런데 맺어줄 때, 아주 괜찮은 성질을 가지고 있었어. 덧셈의 교환과 결합, 곱셈의 교환과 결합 법칙이 통해지. 지금까지 편지로 이야기 한 것을 주룩 다시 적어 볼께. 혹시 이해가 안가는 것이 있으면 앞의 편지들로 돌아가서 다시 읽어보기 바래. 그래도 이해가 안가는 게 있으면 언제든지 삼촌한테 연락 다오.

- 동물이나 사람이나, 몇 개 정도는 서로 다르다는 것을 알고 있다. 이것을 수에 대한 '느낌'이라고 하자.

- 이런 '동물적 느낌'은 보통 하나, 둘, 셋 이나 넷 정도까지 구분하고 그보다 많으면 '많다' 로 구분하기 어렵다.

- 여기서 특이하게도 사람은 '느낌'에서 한 발 더 나아가 더 큰 양(量)을 빗금같은 것으로 하나씩 '대응'할 줄 알게 되었다.

- '대응'에서 한발 더 나아가 이것들이 하나에 하나, , 거기에 '하나 더', 거기에 '또 하나 더' 와 같이 계속 이어지는 속성을 깨닫게 된다.

- 이제 사람들은, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 처럼 계속 하나씩 보태가는 '수'를 알게 되었다.

- 이것의 가장 밑바닥에는 '하나'가 있다.

- 이렇게 인식된 수를 자연수라 부를 수 있는데, 그것을 '부르고 - 쓰기' 위해 기호를 생각한다.

- 기호는 시대 마다, 민족 마다, 지역 마다 달랐지만, 결국 10개를 기본 단위로 하고, '자릿수법'으로 나타내는 방법으로 통일되어 가고 있다.

- 이 기호체계가 자리를 잡는데 결정적인 주춧돌 역할을 하는 것이 0 이다.

- 자연수와 0 으로 된 수가 있게 된 것은 앞에서 말했듯 '더할 줄' 알았기 때문이다. 그것을 '덧셈'이라 부른다.

- 같은 자연수를 여러번 덧셈하는 것을 곱셈이라 했다. 지금은 보통 덧셈의 기호로 를, 곱셈은 를 쓴다.

- 수를 나타내는 방법이 정착되면서 사람들은 덧셈과 곱셈을 빠르고 정확하게 할 수 있는 알고리듬을 깨우쳤다.

- 우리가 알게모르게 덧셈과 곱셈을 하는 데 이것을 제대로 하기 위해 10진법이 아닌 다른 숫자체계를 적용해보는 것은 유익하고 흥미롭다.

- 우리의 덧셈과 곱셈은 모두 더하는 수의 순서를 바꾸어도 되고(교환 법칙), 덧셈하는 순서를 바꾸어도 된다.(결합 법칙)

- 0 을 사람들이 수로 받아들이는 데 오래 걸렸고 셈하는 데도 항상 이해하기 어려운 것이었다.

- 게다가 곱셈을 덧셈의 반복이라고 생각하면, 는 문제가 없지만, 는 갸우뚱해질 수 있다.

- 보통의 자연수에서 통하는 덧셈과 곱셈의 성질이 마침내 0 에 이르기까지 우리는 일관되게 적용한다. 그래서 은 0 이다. 우리의 수학은 그런 수학이다.

사실만 나열해서 썼기 때문에 조금 건조하지? 문장이 어렵지는 않았니? 어렵게 느껴졌다면 미안. 오늘은 달리 더 쉬운 표현이 생각이 잘 안나. 여기까지 쓰고 났더니 이런 생각이 드는구나.

- " 우리는 0 과 1, 그리고 덧셈과 곱셈으로부터 나왔다."

덧셈과 곱셈의 성질에서 보았는데, 어찌 보면 우리의 수학은 균형이 잘 잡혀있어서 참 잘생기지 않았니? 하지만 우리 선조들이 거기 그냥 머물러 덧셈과 곱셈만 하고 있었다면 이 사소해보이는 것들로부터 지금처럼 놀라운 문명을 만들어내지 못했겠지? 사람들은 호기심이 많아. 더 복잡한 계산이 필요해서 수학이 더 발전한 것도 있지만, 그보다는 사람은 진리를 깨닫고 싶은 간절한 마음, 호기심이 있었기 때문에 더 발전시킬 수 있었을 거야. 명훈이나 삼촌이나 우리는 자랑스런 선조들의 얼을 오늘에 이어받아 호기심을 자꾸 발동하여 자꾸 캐묻고 답하고 옳은지 그른지 따져보기로 하자꾸나. 그건 '알아가는 재미'와 함께 틀림없이 '내가 아직 알지 못하는 것' 을 솔직하게 깨닫게도 해 줄거야.

- 지금까지 봤듯, 우리가 '우리의 수학'을 할 수 있는 발판은 튼튼해 보인다. 이제 수학이라는 놀라운 세계를 탐험하러 뚜벅뚜벅 앞으로 나아가 보자.

오늘은 두가지 주제로 이야기 해보려고 해. 지금까지는 덧셈과 곱셈에 대해 따로 봤잖아. 그런데, 이 둘이 함께 있을 때는 어떤 성질이 있을까? 그걸 보는 게 하나야. 다른 하나는 셈을 하나 보태. 덧셈을 여러번 해서 곱셈으로 생각했던게 자연스러웠듯, 이제 곱셈을 어려번 하면 어떻게 될까? 그것으로 또 하나의 셈을 정해줄 수 있어. 자, 그럼 시작해볼까? 오늘은 말을 길게 안할테니 걱정말고 따라 오거라.

이런 상상을 해 볼까? 명훈이랑 원일이랑 둘이서 삼촌집에 놀러 온거야. 마침 삼촌은 사과를 먹고 있었지. (왜 삼촌은 그때 하필 사과를 먹고 있었을까?) 너희들에게 삼촌은 모두 사과 여섯 개를 줬어. 그런데 다음 날, 엄마랑 아빠랑 이모랑 또 온 거야. 그때 삼촌은 또 사과를 먹고 있었지. (왜 삼촌은 맨날 사과만 먹고 있을까?) 그래서 또 모두 사과 여섯 개를 줬어. 그렇다면 삼촌은 모두 사과 몇 개를 준 것일까? (그리고, 삼촌은 그렇게 많은 사과를 다 어디서 났을까?)

- 말은 길지만, 계산은 쉽지. 뭐 보나마나 여섯 더하기 여섯이니까, 열 둘이지 뭐. 끝.

이제 상황을 조금만 바꿔 볼께. 너희들이 왔을 때, 한 사람 마다 여섯 개씩 줬다고 하자. 그리고 엄마에게도, 아빠에게도 이모에게도 여섯 개씩 줬어. 그럼 모두 몇 개지?

- 첫날은 이니까 열둘, 둘째날은 이니까 열여덟. 그래서 이니까 30

이렇게 해도 되겠지만, 더 빨리 할 수도 있지. 어떻게 하면 될까?

- 사람 마다 여섯 개씩 주었으니까 사람 수를 모두 더한 사람 준 사과의 갯수를 곱해도 되겠지? 그래서 이고 이것은 이니까 30.

어떤 계산이 더 빠를까? 사람마다 조금씩 다를 수는 있겠다. 하지만 삼촌이 보기엔 두번째 방법이 더 빠를 것 같아. 왜 그렇게 여기냐고? 처음에 한 것은 곱셈 두 번, 덧셈 한 번 했지만, 다음에 한 것은 덧셈 한 번 곱셈 한 번 밖에 안했잖아. 셈의 횟수도 줄기만 한 것이 아니라 그 중에서 곱셈의 횟수가 줄었어. 이 말은 곱셈표를 두 번 봐야 했던 것을 한 번만 봐도 된다는 뜻이지. 아니라고? " 에게? 삼촌, 별 차이도 없는데 그래요? " 라고 말하고 싶은 거지?

그럼 이런 상상을 해봐라. 첫날 99 명이 와서 27 개씩 주었고, 둘째 날 88 명이 와서 27 개씩 주었다고 말야. 어때? 아니면, 첫날 9999명이 왔고, 다음 날 10001 명이 왔어. 오는 사람마다 99 개씩 줬어. 이 예는 좀 극단적이긴 하다. 하지만, 덕분에 분명하게 알 수는 있지. 무엇을? 앞의 예를 어떤 상황이라고 해보자. 첫날 몇 명이 오고, 둘째 날 몇 명이 와, 그리고, 오는 사람마다 같은 개수 만큼 무엇을 줘. "그렇게 될 때, 그게 몇 개가 필요할까? " 라고 미루어 짐작해보는 상황이잖아. 사과를 미리 준비해야 한다면 계산을 해 둬야겠지. 그렇다면 지금까지 이야기를 다시 풀어 보면 어떤 상황을 파악하는 데도 그 계산 방법에 따라 계산이 어려워지는 정도가 달라질 수 있다. 는 말일거야. 사람들은 그래서 항상 '더 좋은 알고리듬'을 찾으려고 했어. 여기서 '더 좋은' 이란 '더 빠르고 정확한' 방법이겠지 ?

지금까지 했던 것을 다시 쓰면서 정리해볼까? 처음 있었던 계산부터 차례로 써볼께.

이렇게 되겠구나. 그렇다면 이번엔 이것을 '문자'로 대신 쓴다. 조금 고상하게 써 보는 거지. 그래서 2 개니, 99니, 9999니 하는 것은 잠시 접어 두고 그 '골격만' 볼 수 있어.

- .

덧셈이나 곱셈을 할 때는 무엇을 먼저 곱해도 된다는 성질이 있으니까,

- .

라고 해도 되겠지? 그리고 어짜피 'a 와 b 는 같다' 는 'b 는 a 와 같다' 와 같은 것이니까, 이렇게 써도 될거야.

- .

사실은 굳이 말하지 않았지만, 우리가 수를 비교할 때 '같다'라고 하고 기호로 = 를 쓰는 것도 왼쪽과 오른쪽을 바꿔 써도 되는 거겠지? 그것을 '같음'의 교환 법칙이라고 불러 주면 어떨까? 다시 말해,

- 이면 .

너무 당연하다고? 그렇지? 굳이 쓰고 나니 삼촌도 좀 민망하긴 하구나. 그렇지만, 이것도 나름대로 중요해서 따로 이름이 있을 정도야. '같음의 교환' 이라고 부르지 않아. 이런 저런 것과 헷갈리지 않도록 보통은 '같음은 대칭적이다' 라고 말해. 이것은 나중에 다시 만나게 될 테니 여기선 그저, '응, 그렇구나' 하고 그냥 넘어고도 되겠다.

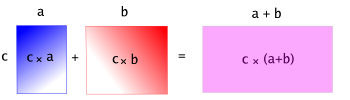

어때? 괜찮지? 삼촌이 보기엔 꽤 멋있어 보이는데. 명훈이는 어때? 덧셈과 곱셈이 함께 있는 어떤 경우에 이런 성질이 된다는 것은 참 중요해. 그래서 이름을 따로 붙여 주는 거야. 분배(distribution) 법칙 이라고 불러. 그런데 어떤 자연수에 대해서도 항상 될까? 혹시 안되는 수도 있지 않을까? 우리는 그것이 된다고 믿기로 하자. 옆의 그림을 보면, 아니나다를까, '음, 그럴 듯 하군' 하게 되지, 그렇지? ![]()

잠깐 ! 앞에서 덧셈과 곱셈의 분배 법칙이 성립했다고 해서 이런 경우도 될까?

왜 그럴까? 왜냐하면 현실에서 이게 안되는 예를 얼마든지 찾을 수 있잖아. 예를 들어,

안되는 예가 있으니, 그런 일반적인 법칙이 성립한다고 말할 수 없잖아. 이처럼 어떤 성질을 안되는 예를 들면 그것을, 성질이 안된다는 것을 보이는 예, 또는 짧게 반례(contraexample) 라고 불러. 앞으로 이 말은 종종 나타날거야.

됐다. 이제 이것까지 받아들이기로 하고, 여기까지 한 덧셈과 곱셈의 성질을 정리해 볼까? 아래에서 등장하는 배우들인 a , b , c 들은 모두 자연수와 0 중 어떤 것이야.

독특한 성질들이라 차례대로 이름을 불러 줄 수 있었어. (그 이름을 스스로 옆에 붙여보겠니?)

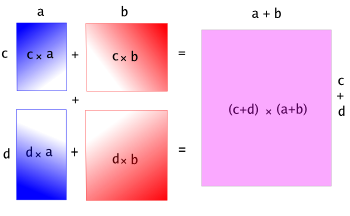

한 발만 더 나아가자. 같은 분배 법칙이지만, 조금 복잡한 것처럼 보이네. 이것은 매우 유용해서 앞으로도 자주 등장할 거야.

- .

|

명훈이 스스로 이런 성질이 될 수 있는 예를 생각해보겠니? 꼭 '벌레 먹은 사과'가 들어가게 상상해 보거라. |

그렇다면, 이제, 바로 앞에 했던 것이 가 또는 자연수 일 때, 항상 그 성질을 만족한다는 것을 어떻게 믿을 수 있을까? 먼저, 옆의 아래 그림을 보면 이것도 충분히 그럴 듯 하지? 하지만, 이 성질은 그저 믿어야 하는 그 무엇이 아냐. 우리에게 가장 기본적인 성질인 교환, 결합, 분배 법칙이 성립 한다는 것을 받아들였으면 바로 위의 성질은 증명할 수 있단다. 어떻게 ? 바로 이렇게 !

- 먼저 를 셈하면 어떤 자연수 또는 이 될 수 밖에 없을 거야. 그것을 라고 해보자. 그렇다면 분배 법칙에 따라, 앞의 식의 왼쪽 항은,

- .

일 것이고, 이 말은,

일 수 밖에 없어. 다시 분배될 수 있으니까,

가 되겠지? 덧셈을 여러 번 할 때, 순서는 상관없으니까(결합법칙), 괄호를 어떻게 하든 상관없어. 결국

이 되지. 짧게 식만 다시 써볼께.

같음을 나타내는 기호 = 를 줄 맞춰서 깔끔하게 썼지? 명훈이도 이런 습관을 꼭 들이기 바란다. 그리고 귀찮더라도 하나에서 다음으로 넘어갈 때 꼭 그 옆에 무슨 근거로 그렇게 되는지 쓰는 습관을 들이기 바래. 그렇게 하기 위해서 먼저, 넉넉하게 공책의 여백을 확보해. 공책이 조금 밖에 안남았으면 빼곡하게 쓰려고 하지 말고 과감하게 다음 장으로 넘기는 거야 ! 그리고 기왕 쓰기 시작했으면 비록 뻔해 보이는 것일지라도 꼼꼼하고 대신 깔끔하게 써 봐. 글씨는 적당히 큼직큼직하게 또박또박. 그런게 습관이 되면 종종 실수하곤 했던 게 많이 줄게 돼. 게다가 생각을 분명하게 하니까, 앞의 내용을 복습하는 일석이조의 효과가 있어. 그렇다 뿐이니? 또 있지. 바로 공책이 깔끔하기 때문에 나중에 필요해서 다시 보아야 할 때 아주 좋아. 최소한 일석 삼조네. ![]()

하나 분명하게 짚고 넘어갈 게 있어. 다시 말하지만, 이건 '증명'한 거야. 앞의 기본 성질을 믿었다면, 이것은 믿을 수 밖에 없을 걸. 다시 말해서, '믿을 만 하니까, 믿어 봐라' 라고 말하는 게 아냐. 앞의 성질들을 믿었다면 '믿을 수 밖에 없다' 고 말하고 있는 거야. 훨씬 강력하지.

어? 오늘도 약속을 못지켜 말이 길어지고 말았구나. 여기서 마쳐야겠다. 주제 둘을 다루려고 했는데, 분배 법칙 하나 설명하는데 길어졌구나. 하지만, 괜히 말만 길어진 게 아냐. 오늘 우리는 드디어 '증명' 이라는 것도 해봤어. 이제 우리는 '증명'을 자주 만날 거야. 같은 사실을 보이더라도 더 간명하고, 보다 새롭고, 창조적인 다른 증명이 있다면 여러 방식으로 시도해 볼 수 있어. 그런 대표적인 성질이 바로 '피타고라스 정리'야, 이 이야기를 제대로 들어보려면 조금 기다리면 돼. 재미있으니 기대하면서 기다려도 좋아.

오늘 하려고 했던 두번째 주제인 덧셈과 곱셈으로 만들 수 있는 '새로운 셈' , 그리고 그 중에 아주 자주 나오는 셈인 '지수셈'은 다음 편지에서 이야기해 줄께. 오늘 했던 것을 되짚어 볼 겸 문제 몇 개를 내볼께.

- 암산 !

이것을 머릿속으로 계산하기 위해 로 해보는 게 낫겠지? 이제 명훈이 스스로 풀어야 할 것을 적을께.꼭 공책에 '꼼꼼하고 깨끗하게' 풀어 적어 보렴.

|

처음 계획했던 만큼 두 개의 주제를 다 못하고 하나만 했지만, 오늘 꽤 심각한 이야기를 했다. 그리고 분배 법칙을 말하는 앞의 식이나, 스스로 풀어야 할 문제는 앞으로 아주 자주 눈에 띌 거야. 그러니, 오늘은 이만 마치기로 해. 읽고 나니 오늘은 어땠을까 궁금하구나. 참, 앞의 두 문장은 이렇게 할 수도 있겠네. 오늘은 (이만 마치기로 해, 읽고 나니 어땠을까) 문장에서도 분배는 자주 일어난단다. 이것에 대해서는 나중에 말을 더 할 기회가 있을지 모르겠구나. 명훈히 스스로 '교환' '결합' '분배'의 법칙들이 생활 속에서는 어떤 식으로 드러날까 생각해보면 재미있겠다. ![]() 그만, 그만...

그만, 그만...

시험 본다고 고생이 많다며? 잘 치르길 바랄께. 명훈아. 시험 전에 열심히 준비하는 건 중요하지만, 그 결과를 놓고 지나치게 좋아하거나 기분 나빠하는 건 별로 좋지 않단다. 가끔 시험이 세상의 전부처럼 보는 사람들도 있던데, 삼촌 생각엔 그건 참 위험한 것 같아. 삼촌은 우리 명훈이가 시험을 잘 치르는 사람이 되길 바라기도 하지만, 그보다는 친구들과 주위 사람들에게 관심을 기울이면서 내가 좀 못하게 되는 때가 있더라도 따듯하게 손을 건넬 수 있는 사람으로 성장하기 바란다. 그 중에도 나보다 못해 보이는 사람들에게 더욱.

- 바다로 난 창을 여니 바람이 상쾌하구나. 우리의 마음도 이렇게 맑고 푸르기를 빌며, 청사포에서 명훈이 원일이가 보고픈 삼촌이. 안녕 ~

수학 편지 대문으로.

수학 편지 대문으로.