081110

덕수궁의 풀리지 않는 비밀들

조금 잔인하게 말하자면 덕수궁은 `사지가 토막 절단된 궁궐'이다. 조선왕조의 마지막 궁궐이다보니 일제 침략자들에게 치욕적이고 처참한 수모를 당했다. 지금 남아있는 면적은 원래의 절반도 안된다. 경희궁은 아예 사라져버렸기에 그 흔적을 잘 보기가 어렵지만 덕수궁은 곳곳에 그 흔적이 남아 오히려 더 실감하게 만든다. 그래서 보는 마음이 편치 않다. 잠깐 덕수궁에 대한 설명을 하고 넘어가자. 덕수궁은 우리나라 궁궐 중에서 가장 팔자가 기구한 궁궐이라고 할 수 있다.

덕수궁은 원래 궁궐이 아니었는데 궁궐이 됐다. 건물로서 그런 신분상승도 없겠지만, 결국 조선 최후의 궁궐이 되는 비운을 겪어야 했다. 원래 이 덕수궁 자리는 무엇이었을까? 덕수궁은 정릉이었다. 지금 서울 정릉동에 있는 정릉, 그러니까 태조의 계비 강씨의 무덤이 이 자리에 있었다. 그랬다가 능이 성북구쪽으로 옮겨갔고, 성종의 형 월산대군이 이 터에 집을 지어 그 집안이 살았다.

왕실 저택이 궁궐이 된 것은 임진왜란 때문이었다. 도앙갔던 선조가 한양으로 돌아와보니 그야말로 폐허 그 자체였다. 궁궐 삼을 건물이 없어 급한대로 왕실 저택 중에서 가장 큰 월산대군네를 궁궐로 썼던 것이다. 이후 선조는 창덕궁 등을 중건했지만 결국 진짜 궁궐로 돌아가지 못하고 여기서 세상을 떴고, 광해군도 이 덕수궁에서 왕위에 올랐다. 이후에는 창덕궁, 경복궁들을 고쳐 새로 지어 덕수궁은 궁궐 역할을 마친다.

그랬다가 300년쯤 뒤 덕수궁은 갑자기 다시 궁궐이 된다. 아관파천으로 러시아공사관에 들어가 살던 고종이 경운궁으로 들어간 것이다. 조선왕조가 마지막으로 국운을 일으키려던 안간힘을 쓴 곳이 바로 덕수궁이었다. 그러나 1904년 화재가 나서 덕수궁은 처참하게 불탔고, 6년 뒤 대한제국은 경운궁에서 마지막을 맞이했다.

덕수궁이 다른 궁보다 자그마해서 쉽게 돌아볼 수 있는 것은 이처럼 원래부터 궁이 아니라 민간 저택이었기 때문이다. 물론 일제가 궁궐을 줄이려고 토막쳐 잘라낸 탓이 가장 크다.

▲ 개인적으로 덕수궁에서 가면 꼭 찾아보게 되는 곳, 유현문과 꽃담. 경사지를 예쁘게 꾸며주어 더욱 인상적이다.

그런 슬픈 역사에도 불구하고 덕수궁은 아름답다. 바로 위 사진 유현문 같은 것들이 있어서다. 그래서 즐기는 순간만은 늘 즐겁다.

그리고 이런 가슴 아픈 역사 때문에 후대 사람들을 궁금하게 만드는 것들이 있다.

바로 이 덕수궁에 숨어있는 수수께끼 같은 부분들이다. 멋대로 이름붙여 보자면 `덕수궁의 미스터리 시리즈'랄까.

모처럼 덕수궁에 다녀온 김에 이 궁궐이 낳은 여러가지 의문들을 정리해본다.

첫번째 미스터리-덕수궁 화재는 왜 일어났을까?

▲ 1904년 화재로 처참하게 불탄 덕수궁 사진. 사진 속 조사를 하는 사람들은 일본인들이다.

지금 덕수궁은 사실상 1904년 화재 이후 다시 지은 건물들로 이뤄져 있다고 보면 된다. 그만큼 당시 화재는 덕수궁에 치명상을 남겼다.

그런데 화재를 모습을 그린 당시 삽화들을 보면 묘한 점이 있다. 궁내 인력들이 불길 치솟은 경운궁에서 도망나오고 있고, 그 옆에는 일본 군대가 줄지어 들어가는 모습을 그린 삽화들이 지금도 전한다. 도망쳐 나오는 조선 궁중 사람들, 그 옆으로 착착 들어가는 일본군의 모습이 대비된 삽화는 많은 의혹을 낳았다.

조선시대 궁궐은 특히 화재에 대한 걱정이 커서 예방과 방재에 철저했다. 드므와 같은 소방용수 저장통, 그리고 물을 뿌릴 도구들을 주요 건물마다 갖췄고, 궁중 금군과 내관, 궁녀들 모두 화재가 나면 각각 담당할 도구와 임무를 정해놓았다고 한다. 그래서 화재가 나면 자기 임무에 따라 달려가는 것이 기본이고, 도망간다면 엄한 처벌을 받게 된다. 그런데도 당시 덕수궁 화재 삽화에는 궁중 사람들이 도망가는 모습으로 그려진 것이다.

일부 학자들은 이런 점에 주목해 의문을 제기한다. 임금이 기거하는 중요한 공간이어서 소화 시설이 나름 잘 갖춰진 궁궐이 아무리 목조 건물이라도 하룻밤 사이에 거의 궁 전체가 몽땅 다 타버릴만큼 화재가 빠르게 진행되기란 쉽지 않다는 것이다.

또한 일본군이 서울을 점령한 직후 화재가 일어난 점도 의구심을 더하게 만든다. 일본군이 불을 지르고 앞에서 기다리고 있다가 불이 나자 바로 각각 불을 꺼야 하는 궁중 사람들을 밖으로 몰아내고 자기네들이 들어가 대한제국이 일본 이외의 나라들과 소통하는 비밀서류를 찾아 빼돌렸으리라는 추측이다. 또는 옥새를 찾으려 했을 것이란 추측도 있다.

과연 1904년 4월 덕수궁을 삼킨 화재는 일본의 짓이었을까? 그들의 소행이었다면 도대체 무얼 노렸던 것일까?

두번째 미스터리-저 커다란 석조전은 왜 지었을까?

덕수궁 석조전은 2개 건물이다. 이중 정확한 공식명칭이 석조전인 건물이 오른쪽 건물이다. 우리나라 대학교 본관들이 모두 이 건물을 따라 지은 것이 아니냐 생각될만큼 국내 서양식 석조건물의 기본 모델처럼 각인된 건물이다. 정확한 건축사조는 `신고전주의'다. 기둥을 줄지어세워 폼을 강조하는 것이 특징이다.

두 석조 건물 모두 얼핏 보면 쌍동이처럼 느껴진다. 큰 기둥에 큰 덩치, 재료와 모양이 비슷해서 그렇게 보아넘기기 쉽다. 하지만 꼼꼼히 보면 모양은 아주 다르다. 그리고 지어진 연도도 제법 차이가 난다. 오른쪽 석조전은 1910년에 완공됐고, 왼쪽 석조전 별관은 1938년에 지어졌다. 석조전은 지금 궁중유물전시관으로, 별관은 국립현대미술관 분관으로 전시회가 주로 열리는 공간으로 쓰인다.

▲ 1910년 완공한 덕수궁 석조전.

저 석조전은 예상 못한 역사적 타이틀을 지녔다. 바로 조선 왕조에서 마지막으로 지은 궁궐 건물이란 수식어다.

그러면 왜 조선왕실은 당시 덕수궁에 짓는 새 건물을 한옥으로 안짓고 서양식 건물로 지었던 것일까? 아니, 실제 조선왕실 그러니까 고종이 지으려고 한 건물이 맞기는 한가?

그게 바로 덕수궁의 또다른 미스터리다.

책들을 보면 저 건물을 지은 목적에 대해 언급을 한다. 그러나 정확한 사료를 첨부해 설명하지는 않는다. 내용도 다 다르다.

당시 한국을 노리던 일본에게 서양쪽 세력의 위세를 강조하려고 서양식 건물을 지었다는 설명도 있다. 이런 계열의 설로 또다른 책에서는 당시 고종이 브라운이란 외국인 고문의 제안에 따라 일본의 기를 죽이기 위해 서양 건물을 지었다는 설명도 있다.

하지만 자세히 생각해보면 다들 논리적으로는 좀 이상한 설명들이다. 정작 저 건물을 지는 과정에는 일본인들이 많이 개입햇고, 저 건물을 짓자고 한 초기 인사였던 브라운 역시 친일 영국인이었다는 설명도 있다.

정확하게 저 석조전을 지은 이유를 명쾌히 밝혀주는 자료는 없다. 학자들 중에서는 우리 황실에서 저런 서양 건축 양식을 지었을리 만무하다는 이들이 많다.

그렇다면 더욱 의문이다. 저 막대한 돈이 들었던 건물은 누가, 왜 지은 것일까?

저 석조전은 덕수궁 전체의 이미지를 결정짓는 가장 주인공처럼 버티고 선 건물이다. 그 덩치가 주변 다른 궁 건물들을 압도한다. 그렇게 화끈하게 지은데는 틀림없이 이 건물을 지은 중요한 이유가 잇었을 터. 그리 오래된 과거도 아닌데 그 정확한 이유는 아직도 풀리지 않는다. 자료도 없다. 왜?

세번째 미스터리-분수대 정원을 만든 진짜 이유가 있는 것일까?

덕수궁에서 한번 돌아보기 권하는 것이 바로 이 분수대다.

이 분수대 주변 정원은 다른 우리나라 정원들과 어딘가가 다르다. 바로 높이의 차이다.

다른 곳과 달리 이곳 분수대 정원은 땅을 파내고 아래로 들어간 정원이다. 침강원(沈降園)이라고도 한다. 저 사진으로 보면 잘 보이지 않는데, 실제로 보면 석조전 건물들이 있는 기본 표면 높이보다 아래로 제법 푹 내려가 있다.

정원을 만들다보면 다 그런 것 아냐? 라고 생각하기 쉬운데 이 정원외에는 찾아보기 힘들다.

덕수궁의 가장 큰 특징은 우리 궁궐과 가장 어울리지 않는 것들이 들어가 있다는 점이다. 가장 대표적인 것이 저 서양식 건물인 석조전이다. 그리고 이 분수대, 그리고 분수대를 포함한 이 부분의 조경도 그렇다.

분수는 그 자체로 우리의 전통 조경 철학과는 전혀 맞지 않는 물건이다. 물을 거꾸로 뿜어 올리는 분수란 서양의 사고에서 나온 산물이고, 조선시대 우리 성정으로는 그런 물건을 좋아하지도 않았다. 동양적 사고는 자연의 섭리를 순리대로 따르는 것이 최우선이다. 그래서 물은 흐르는대로, 위에서 아래로 떨어지는대로 놔뒀다. 굳이 물을 역류시켜 시각적 즐거움을 추구하지 않았다.

저렇게 땅을 파내서 기단을 아래로 낮추는 침강식 정원도 우리 전통 정서와 양식에는 전혀 맞지 않는 방식이다. 자연스럽게 땅의 높낮이에 맞추는 것이 우리 조경 및 건축 양식이다. 굳이 땅을 파내 일부러 높낮이를 만들어내지는 않았다.

그렇다면 저 분수와, 저렇게 낮게 파낸 정원은 어떻게 이 덕수궁에 들어서게 된 것일까?

저 분수대 정원은 정원이 먼저였다. 저렇게 먼저 아래로 파고들어간 정원으로 조경을 한 뒤 한참 있다가 분수대가 들어선 것이다.

저 정원을 공사한 것은 1906년이었다. 앞서 1904년 덕수궁은 큰 화재로 거의 제모습 모두를 잃었다. 그리고 그 다음 대대적인 보수공사를 벌였다. 당시 저 석조전도 한창 짓던 중이었는데 화재 2년 뒤인 1906년 석조전 유럽식 앞 공간에 정원 공사를 벌인 것이다.

왜 굳이 저렇게 땅을 파는 정원을 넣었을까? 그게 바로 미스터리다. 당시 공사를 주도한 것은 우리나라를 거의 다 자기 것으로 만들어 가지고 놀던 일본이었다. 앞서 1904년 화재가 덕수궁을 몰래 파헤치려던 일본의 소행이란 의혹을 남겼듯, 저 정원도 덕수궁을 어떻게든 뒤지고 파헤쳐 조선 왕실의 극비문서와 보물을 손에 넣기 위해 일제가 기획한 것이란 의혹이 나온다.

서울을 오랫동안 연구해온 사학자 전우용씨는 책 <서울은 깊다>에서 그가 스스로 '발칙한 상상'이라고 하는 자신의 추측을 이야기한다. 당시 일본이 덕수궁 지하에 혹시 조선왕실이 숨긴 자료들이 있을지 파헤치기 위해서 저 정원을 팠을지도 모른다는 것이다. 그러면서 비슷한 역사적 상상이 나오는 영화 <한반도>를 예로 든다. 극중 김내관이 옥새를 땅에 묻은 것으로 나오고, 일본 역시 그런 생각을 해서 땅을 파혜쳤을 가능성은 충분하다는 것이다.

실제 저 정원의 규모는 전우용씨의 지적대로 결코 작지는 않다.

과연 일본은 당시 경운궁을 파헤치기 위해서 저 정원을 고안했던 것일까?

분수대 습격사건은 그냥 코미디였을까

분수대가 자리한 공원도 정확히 그 조성 이유가 밝혀지지 않았지만 저 분수대도 눈여겨 볼 물건이다. 덕수궁 분수는 대한민국 분수 가운데 사연있기로 둘째 가라면 서러운 분수다.

저 분수대는 잘 보면 물개를 형상화했다. 왜 물개인지는 나도 잘 모르겠다. 저 정원에 분수가 들어선 것은 분수가 생긴지 거의 30년 가까이 지나서였다. 일제가 저 유럽식 정원을 만든 것은 1900년대 후반. 조선이 일본에 먹힌 지 한참 지난 1933년 일제는 우리 궁궐들을 아예 공원으로 만들어버린다. 창경궁은 창경원으로, 덕수궁도 공원으로. 1933년 덕수궁은 공원이 되어버린다. 당시 석조전 옆에는 역시 서양식 돌건물인 석조전 별관을 지었다. 그리고 1937년 정원 가운데에 저 분수대를 설치한다.

이후 저 분수는 당연히 덕수궁 놀러가면 보게 되는 친숙하면서도 대단할 것 없는 풍경의 일부였고 방문객들의 사진 배경용으로 사랑받아왔다. 그런데, 저 분수대가 심각한 위협을 당한 일이 벌어졌다. 그것도 아주 최근의 일이었다.2006년 바로 이맘때, 정확히는 11월16일 오후 1시40분께였다. 한 젊은 남자가 덕수궁 저 분수대에 갑자기 달려들어가더니 망치로 저 물개들을 때려댔다! 당시 38살이었던 이아무개씨였다. 이씨는 물개 조형물 4개 모두 정수리 부분을 집중적으로때려 구멍을 냈다. 이씨는 문화재보호법을 위반으로 징역 1년6개월을 선고받았다.

이씨는 왜 저 분수대 물개를 때려잡으려 한 것일까? 이씨는 경찰에게 "물개 조각상은 일제가 민족말살을 위해 설치한 것으로 문화재가 아니며, 이를 철거해야 한다고 여러 곳에 민원을 냈지만 받아들여지지 않아서였다"고 말했다. 나중 법원 판결을 보면 이씨는 우울증과 망상에 시달렸다고 한다.

개인적으로 분수란 것 자체에 흥미가 있어서 자료를 찾아봤는데, 저 분수에 대한 정확한 기록은 없었다. 분수대를 파괴하려한 이씨의 정신상태가 당시 멀쩡하지 않았다고 해도 저 분수에 과연 그런 의혹이 있는지는 궁금한 노릇이다. 정원이니 그냥 분수나 놓자고 만들었을수도 있다. 하지만 일제가 어떤 의도를 숨기고 분수를 만들었다고 생각할 그 무언가가 있었는지도 모른다.

아쉽게도 정확한 기록과 자료는 찾지 못했다. 다만 저 분수가 제법 기구한 현대사의 증인이라는 것은 알게 되었다. 일제는 저 분수를 만든지 얼마 지나지 않아 조각상 일부를 포탄 제조용으로 뜯어가기도 했다고 한다. 지금의 저 물개 분수는 1984년 복원한 것이라고 한다. 저 분수에 대해 잘 아시는 분들이 있다면 꼭 설명을 들어보고 싶다.

저 분수대는 요즘 현란하고 멋진 분수들에 견주면 그냥 단순하고 오래된 분수대일지 모른다. 그렇지만 우리나라 분수들 가운데에선 제법 중요하고 사연도 있는 몇 안되는 분수라고 하겠다. 다음에 덕수궁에 가시는 분들은 저 분수대에도 눈길 한번 주기를 바란다.

그리고 저 물개들 머리 부분도 살펴보시길. 그 때 테러를 당해 생긴 구멍들은 잘 때워졌는지 확인해보시면 재미있을 것이다. 좌우지간 일본이 덕수궁에 한 짓들 때문에 정말 쓸데없어보이는 의문도 절로 생긴다. 혹시 정말로 저 분수를 민족정기 말살용으로 설치한 것은 아니었을까?

석어당, 한국 역사상 가장 드라마틱한 반전이 일어난 공간

저런 궁금증을 뒤로 하고 덕수궁을 나올 때 꼭 보고 나오게 되는 건물이 있다.

바로 석어당이다.

석어당은 덕수궁에 있는 여러 독특한 건물들 가운데어서도 가장 사람들의 눈을 잡아끄는 건물이다. 궁궐 안에서 유일하게 단청이 없고 2층 구조인 건물이어서다. 석어당은 독특한 생김새 이상으로 역사적으로 극적인 공간이다. 우리나라 궁궐 건물들 가운데 엃힌 사연이 드라마틱하기로 이곳만한 건물도 없을 것 같다.

석어당은 원래 월산대군네에서 이용하던 건물이었을 것으로 추정된다. 그러다가 선조 임금이 피란서 돌아와 이 건물을 침전으로 썼다. 이 건물을 보면 우선 드는 궁금증은 '왜 단청을 하지 않았을까'다. 자료를 찾아봤는데 정확한 사료를 통한 해설은 찾지 못했다. 설은 크게 두가지다. 먼저는 민가 건물이기 때문이란 것. 창덕궁 내에 있는 민가 낙선재도 그렇듯 궁궐 안에 있다해도 민가이므로 단청을 안했다는 설명이다.

또다른 설은 좀더 그럴 듯하다. 임진왜란 때의 어려움을 잊지 않기 위해서란 해설이다. 실제 석어당은 임시 궁궐 용도에서 벗어난 뒤에도 후대 왕들이 찾아와서 임진왜란을 회상하며 이 곳에서 고생하며 살았던 선조를 추모했다고 한다.

이 석어당과 사연이 얽힌 인물은 크게 3명이다. 우선 이 곳에서 전후 생활을 했던 선조다. 선조는 바로 이 석어당에서 생을 마쳤다. 선조는 아마 자신이 이 건물에서 죽으리라곤 생각도 못했을 것이다. 창덕궁을 열심히 고치고 있어서 조금만 더 참으면 번듯한 궁궐로 돌아갈 것으로 기대하고 있었을테니까. 그런데 왜 석어당에서 세상을 떠났을까? 떡을 잘못 먹는 바람에 기도가 막혀 세상을 떠났다. 그래서 다음 왕이 된 광해군도 바로 덕수궁에서 즉위를 했다. 이 광해군으로 인해 석어당은 조선 역사에서 가장 원한과 복수심이 불탔던 공간이 된다.

광해군은 임진왜란이 일어나면서 나라 사정이 위급해지자 부랴부랴 세자로 책봉됐다. 이 때문에 군주가 된 이후 정통성 문제로 늘 시비에 휘말렸다. 열받은 광해군이 어떻게 정치적으로 철퇴를 가했는지는 널리 알려져 있다. 배다른 형제들을 죽음으로 몰고, 반대파였던 계모 인목대비를 폐위시킨 것이다.

선조의 적자인 영창대군과 영창대군의 생모 인목대비를 제거하기 위해 광해군은 인목대비쪽이 역모를 꾀했다는 조작 사건을 만들었다. 그리고 인목대비의 아버지를 죽이고 인목대비의 아들인 영창대군도 귀양 보내 결국 죽게 만든다. 인목대비의 심정이 어떠했을지는 말할 필요도 없을 것이다. 그걸 잘 아는 광해군은 다시 인목대비를 폐위시켜 이 석어당에 가둔다.

문제는 이 폐위가 아무리 왕이 했다고 해도 당쟁도 많고 죽고 죽이는 사화도 많았던 조선시대에서 유일하게 자식이 어머니를 폐위시킨 사건이었다는 점이다. 광해군은 결국 자기 정치력을 굳힌 이 작전 때문에 결국 부메랑을 맞는다. 인목대비는 기약없이 덕수궁에 유폐되어 죽을 날을 기다려야했다. 언제까지 살지도 모르는 날들을 그저 기다리는 것만으로도 부족해 살해하려는 시도도 겪어야 했다. 인목대비에겐 악과 오기로 복수만을 꿈꾸며 목숨을 부지해야하는 세월이었을 것이다. 그러다가 10년 뒤, 갑자기 역사는 바뀐다.

비록 계모지만 어머니를 폐위한 것은 이후 광해군의 원죄가 됐다. 사람들은 그의 눈치를 보며 말하기는 꺼렸어도 자식이 어머니를 폐위한 것은 성리학에서 가장 심한 패륜이었다. 결국 그의 정치에 반대한 세력들은 이 패륜행위를 문제삼아 세력을 규합해 정변을 일으켜 광해군을 왕위에서 몰아냈다. 바로 인조반정이다.

반대파들은 광해군의 조카 능양군을 옹립하기로 하고 궁을 습격한다. 반정파들은 쿠데타에 성공하고 궁을 피해 달아나 의관 안국신의 집에 숨어있던 광해군을 체포했다. 그리고 광해군을 그가 즉위했던 덕수궁으로 끌고 가 그가 가뒀던 인목대비 앞에 무릎 꿇게한다. 절치부심 10년 만에 완전히 처지가 뒤바뀐 것이다.

생명의 위협을 받으며 버텨온 인목대비는 저 석어당 계단 아래 꿇어앉은 광해군이 저지른 죄 36가지를 하나 하나 열거한다. 자기를 몰락시켰던 원수 의붓자식이 자기 발아래 조아린 것을 보는 심정이 어떠했을까? 정적인 계모아래 무릎꿇게 된 광해군은 또 어떤 심정이었을까. 실로 극적인 반전이다. 인목대비는 그렇게 광해군의 죄를 꾸짖은 뒤 능양군에게 옥새를 건네 그가 왕좌를 이을 정통성을 지녔음을 선포했다. 능양군은 석어당 바로 옆 건물 즉조당에서 왕위에 올라 인조가 된다. 아래 사진에서 오른쪽 끝에 조금 보이는 건물이 즉조당이다.

자신을 폐위시키고 가둬 평생 살해 위협을 가해온 광해군에게 원한이 사무쳤던 인목대비는 새 임금 인조에게 광해군을 사형시켜달라고 청했다. 인목대비로선 당연한 노릇이었을 것이다. 그러나 이 복수만은 이뤄지지 못했다. 인조는 광해군의 생명은 살려주자고 인목대비를 설득해 광해군을 강화도로 귀양보낸다. 이후 제주로 옮겨진 광해군은 유배 18년만 67살에 숨을 거둔다.

저 석어당은 바로 그 기구하고 치열한 역사의 현장이었다. 건물은 1904년 화재로 다시 지은 것이다. 비록 원래 석어당 건물은 아니어도 저 건물은 그 모양새만으로도 충분히 관심을 끄는 건물이다. 단청을 안한 것도 그렇고 건물의 비례도 다른 건물과 다르다. 그리고 가장 독특한 것은 바로 건물의 뒷면이다. 이렇게 생겼다. 뒷쪽 벽면에 원래 벽보다 한칸 벽장처럼 구조물이 튀어나와 있다. 옷이나 세간을 넣는 공간이다. 저렇게 집 벽 바깥으로 칸을 늘리거나 벽장으로 쓰게 달아낸 칸살을 `개흘레'라고 한다. 다른 건물들에선 쉽게 보지 못하는데 덕수궁 석어당에서 어렵잖게 볼 수 있다.

개인적으로는 저 개흘레란 단어가 무척 사람 궁금하게 만든다. 저 개흘레는 아무리 생각해도 `개+흘레'의 구조다. 문제는 `흘레'라는 단어다. 젊은 세대들은 좀 생소하겠지만 `흘레'는 `짐승들의 교미'란 뜻의 좀 거시기한 단어다. 그런데 왜 건축용어에 저런 단어가 들어간걸까? 혹시 내가 모르는 뜻이 흘레에 있는 걸까?

건축용어에서 개흘레처럼 `개'란 단어가 들아간 것으로는 `개자리'가 있다. 개자리는 온돌 구조 불길이 지나가는 길인 `고래'(바닷속 고래가 아니다) 바닥에 그을음이나 찌꺼기들이 떨어지더록 만든 웅덩이홈이다. 그 개자리의 개와 개흘레의 개는 통하는 것인가? 아님 다른 뜻인가? 항상 궁금하지만 늘 답을 못구하고 있다. 혹시 아시는 분, 연락해서 가르쳐 주세요.

덕수궁은 들어가는 입구와 나오는 입구가 대한문으로 같다. 대한문을 지나 덕수궁을 떠나면서 다시 덕수궁을 뒤돌아보니 대한문에 대한 일화가 떠올랐다. 혹시 모르시는 분들을 위해 잠시 퀴즈 형식으로 할까 한다.

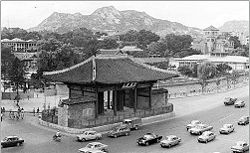

다음은 1960년대 후반 덕수궁의 정문인 대한문의 사진이다. 일단 먼저 보시라.지금과는 너무나 다른 모습이다. 정문인 대한문이 혼자 길 가운데에 따로 떨어져 있다. 담장은 그 뒤에 있다. 그러면 여기서 퀴즈. 저 홀로 떨어져 있던 대한문은 어떻게 지금 자리로 옮겼을까?

정답은, 대한문이 `걸어서 갔다'다. 당시 신문 보도들의 조금 과장된 제목을 인용한 것이니 내 개인적으로 거짓말을 하는 것은 절대 아니다. 정확히 말하면 그냥 조금씩 밀어서 뒤로 옮겼다. 그 당길 때마다 저 큰 문이 움직이는 모습이 마치 걸어가듯했다고 당시 기사들은 시민들 반응을 따서 보도했다.

저 대한문을 옮길 때에는 당연히 전문가인 목수들이 작업을 했다. 그러나 주인공은 다른 사람이었다. 드잡이 김천석 장인이었다. 드잡이공이란 무거운 것을 옮기는 장인이다.

대한문을 옮겨달라고 초청받은 이 김천석 장인은 일단 대한문의 기와를 모두 떼어냈다. 무게를 가볍게 하기 위해서였다. 그리고 몸체를 분리되지 않게 동아줄로 꽁꽁 묶은 다음 뒤에서 문 자체를 조금씩 잡아당겨 옮겼다. 그러자 대한문이 슬슬 걸어가듯 뒤로 당겨졌다. 정확히는 14m를 옮겼다고 한다. 바로 한옥이어서 나무에 가벼웠기에 가능했던 이동방식이라 하겠다. 그 장면을 본 사람들은 놀라지 않을수가 없었다고 한다.

당시 대한문이 저렇게 홀로 떨어지게 된 이유는 담장을 뒤로 밀어버렸기 때문이다. 왜 밀었느냐면 이유는 단순하다. 도로를 넓히기 위해서였다. 정말 황당한 일이다. 길 넓힌다고 문화재를 헐다니 말이다. 그러나 저 때에는 저정도는 예사였다. 박정희 대통령의 경우 우리나라도 시멘트를 생산하는 것을 보여주자고 광화문을 보수할 때 내부를 시멘트로 채우기도 했을 정도였다.

요즘이었으면 큰일 날 일이라고? 전혀 그렇지 않다.

서울시청 뒷쪽 근대문화유산으로 지정된 시청 건물 태평홀은 얼마전 서울시가 때려부쉈다. 새 시청을 지으려고 문화재청 지시도 어기고 철거했다. 올해 벌어진 일이다. 서울시장들의 마인드가 꼭 40년 동안 조금도 발전하지 못했음을 극명하게 보여주는 사건이다. 그것도 문화를 가장 앞세우며 디자인을 노래하는 시장이 벌인 일이다.

저 놀랍고도 어처구니 없는 이전 공사는 덕수궁이 일제시대 그토록 망가졌는데 광복 뒤 우리 관료들도 이 비운의 궁궐을 마구 함부로 대했음을 보여주는 장면이다. 덕수궁이 잘리고 파괴되어 그 영역이 마구 변하다보니 덩달아 많이 바뀐 부분이 담이다. 덕수궁이 절단날 때마다 그에 따라 담도 새로 생기고 헐리느라 수난이 많았다.

지금 우리가 덕수궁 하면 떠올리는 것이 `덕수궁 돌담길'이다. 아름다운 산책길이자 데이트 코스로, 또는 데이트를 하면 안되는 곳이란 민간 설화도 떠도는 곳이다. 그러나 이 돌담길은 원래부터 덕수궁에 있었던 담이 아니다. 1920년대 일제는 실로 가차없이 덕수궁을 가로지르는 길을 내 버린다. 덕수궁을 절단낸 뒤 새로 지은 담이 바로 지금 우리가 가장 낭만스러워 하는 정동 덕수궁 돌담길이다.

담길은 비록 아름다워도 담이 생기게 된 이유는 참으로 안타깝고 슬픈 담길이다.

Lesotho Aids diary: Chief

Wishes

- I wish there was better infrastructure in our village so people in the mountains could reach the clinics.

- I wish that the people of my community can have peace in their lives - that they achieve their good plans but not their bad ones.

- I wish they would ban alcohol. It is not good if people misuse it. People behave badly when they drink.

- I hope that when it is time for me to die, I just pass away in peace and know that I lived a good life.

I am 88 years of age and my wife died 18 years ago. Together we had eight children, but two died. I now have six - and many grandchildren.

I want to offer a prayer of thanks because I remember before Medecins Sans Frontieres (MSF) came to St Rodrigue, when mothers, fathers and children would all die because of HIV and I had to bury them together. As chief that is part of my role, to organise their death certificates and arrangements.

I remember all these deaths and I cry. HIV is still killing the people of Lesotho, but I don't have to bury entire families in my village any more.

Too many people have died and there are so many orphans.

While no-one in my family has been infected, we are all affected by HIV in Lesotho.

I became chief in 1943 and take care of five villages, including St Rodrigue.

There is no typical day for a chief - each day you wait for people from the village to come. Some days a lot of people visit with issues to sort out - other days not so many.

You never know what the day will bring when you wake up - except that it will always be busy. I try to make sure there is peace and security in the village. When there is a dispute, I step in and mediate before it has to go to court.

People also come to me to get a letter that says they wish to visit other places in Lesotho; and if they need to leave the country, I fill out the passport forms, which they need to have officially stamped by their chief. Each chief has his own special stamp.

Traditional healers

I tell people who are sick that they need to go to the clinic here and get tested.

Though we have traditional healers in our villages, I do not think their work is as effective as MSF's because these healers have been in our villages for a long time, but the people kept dying from HIV.

Some of the traditional healers tell people to come to the clinic too, but many don't because they are afraid they will lose money.

I do all of this on my own, and do not ever want to give up as long as I am strong enough to carry on.

I think that maybe God feels that the work I am doing is important because it is helping people and perhaps this is why I am still alive today when others are not.

I am not sure how much longer I can go on as village chief though, but I cannot stop and leave people without help. I could not find a suitable man to take over from me, so now I am training one of the women. I hope I can train her to be a good chief.

I love Lesotho and its people. When I climb up our beautiful mountains and breathe in the fresh air, I really feel love for my country.

But I pray that one day HIV will stop destroying our people. The population of Lesotho is going down - this is the first year that the number of deaths is bigger than the number of births.

Teenage girl wins right to die

Herefordshire Primary Care Trust dropped a High Court case after a child protection officer said Hannah Jones was adamant she did not want surgery.

The 13-year-old, from Marden, has refused a heart transplant because it might not work and, if it did, would be followed by constant medication.

The girl, who has a hole in her heart, says she wants to die with dignity.

Hannah was interviewed by the child protection officer after the trust applied for a court order in February to force the transplant.

She said she wanted to stop treatment and spend the rest of her life at home.

The BBC's Jane Deith, who has followed Hannah's legal battle, said: "Hannah managed to convince this officer that this was a decision she had made on her own and she had thought about it over a long period of time, and eventually the court proceeding was dropped."

"She didn't take the decision lightly, and she had chosen that she wanted to live and die in dignity at home with her parents."

The Daily Telegraph quoted Hannah's father Andrew, 43, as saying: "It is outrageous that the people from the hospital could presume we didn't have our daughter's best interests at heart.

"Hannah had been through enough already and to have the added stress of a possible court hearing or being forcibly taken into hospital is disgraceful."

Hannah previously suffered from leukaemia and her heart has been weakened by drugs she was required to take from the age of five

아침 저녁으로 쓰다

- 11. 11 : 가을빛 좋고 한가로왔던 해운대 바다가를 지나고, 버스 정류장에서 63번 버스를 기다리며 / 버스에서

- 늦가을 이른 아침 파도에 부딪혀 실루엣으로 보였다 안보였다 하는 사람들/ 버스는 들어오는 문 - 앞좌석 3 - 나가는 문 뒷자석 3 그리고 마지막 자리다. 제일 앞에 앉에 곰이 앉아 있다. 곰이 전화한다. 그 뒤의 여자는 거울을 꺼내 얼굴을 토닥이고 먼지앉은 머리를 매만진다. 곰은 뒤를 돌아보지 않고